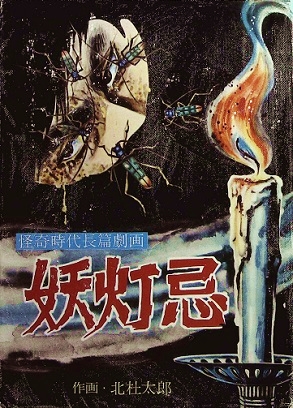

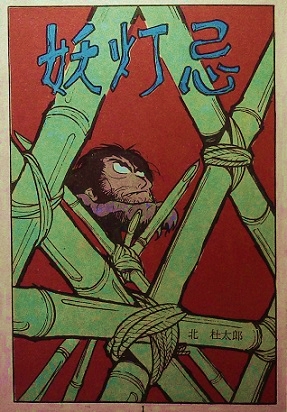

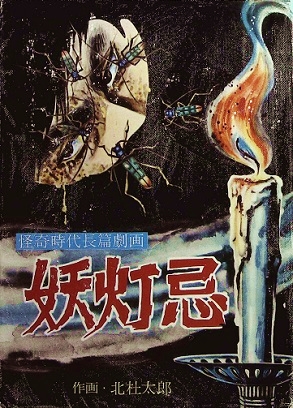

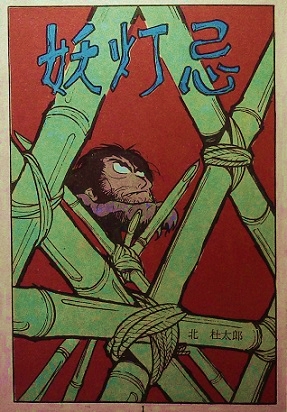

北杜太郎「妖灯忌」(1963年2月25日発行/170円)

「戦国の世。

備州鷲の巣城の城主、高倉三郎利久は粗暴で冷酷な性格で、領民達を苦しめていた。

ある秋の日、利久が朝の速駆けをしている最中、百姓の清次郎の一人息子を馬で蹴り殺してしまう。

怒り心頭の清次郎は、利久の進路を妨害し、利久は落馬。

清次郎は捕らえられ、馬引きの刑となる。

瀕死の重傷を負うものの、村人の手厚い介護によって元気を取り戻す。

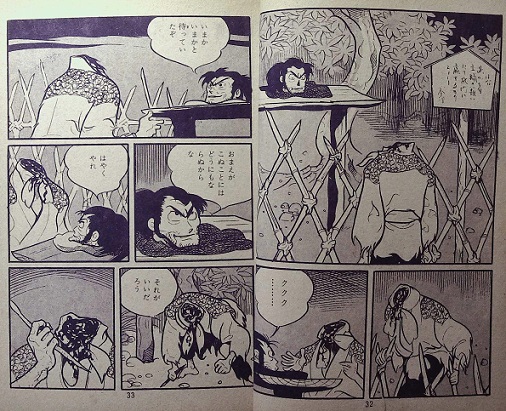

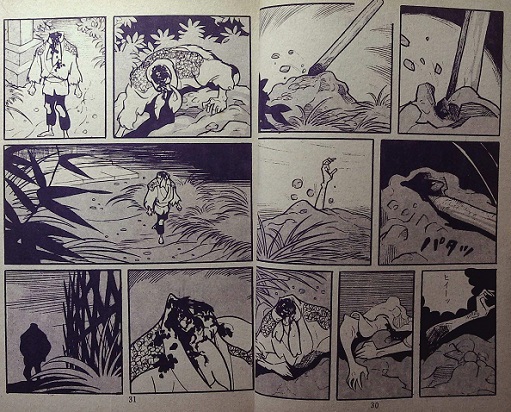

いまだ領主への恨みは衰えず、今度は刺殺しようと目論むが、失敗し、首をはねられてしまう。

だが、清次郎は死んだわけではなかった。

彼は幽体(?)となって生き続け、利久の前に現れる。

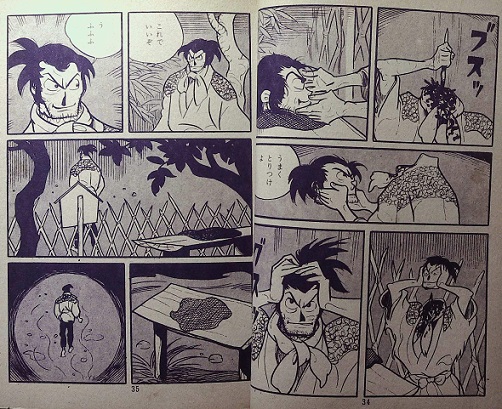

また、常蓮寺の正溪和尚に、獄門台から首を回収し、掘り出した胴体と合わせ、「ねん土に塩をまぜて…からだをかため」るようお願いする。

こうして清次郎の死体を塗り固めて、仏像が出来上がり、境内の隅の仮堂に安置される。

清次郎の仏像は次々と奇跡を起こし、領内はもちろん、他国でも評判となる。

これを耳にした利久は、寄進のために、娘の亀姫を名代として、寺に向かわせる。

だが、清次郎の仏像の前で、亀姫の額に小判が刺さるという怪奇現象が起き、以来、姫は仏の呪いに怯えながら、衰弱していく。

利久は常蓮寺の仏は邪仏ではないかと聞かされ、清次郎の仏を隠滅しようとするのだが…」

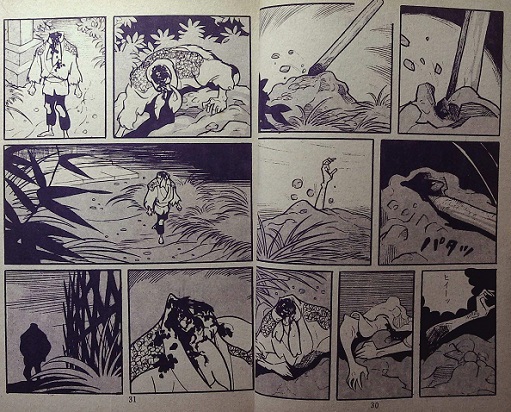

この作品の見所はズバリ、約半世紀前の「ゾンビ」描写です!!(と言っても、実際のところは「幽霊」みたい…ただ、作中に明確な説明はなし)

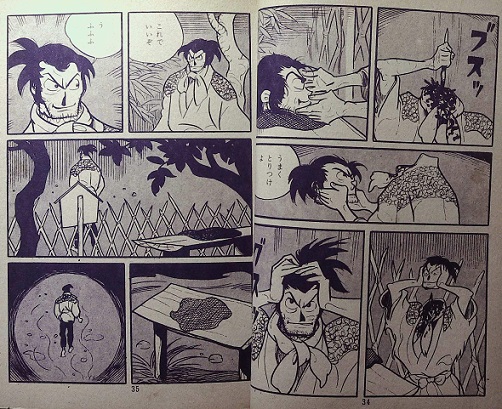

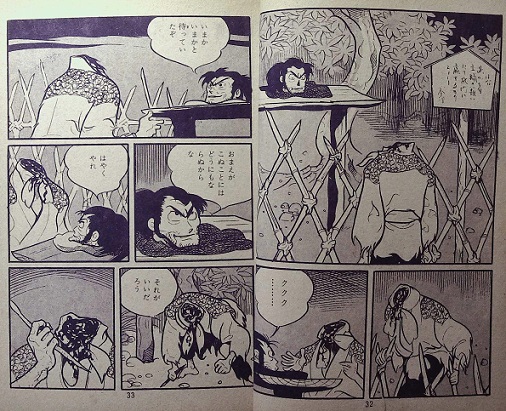

上部右端の画像から続けて見ていただきたいのですが、首なしの胴体が生首を串で固定するところは感動いたしました。

いくらなんでも乱暴すぎるだろ…。

んにしても、死体を仏像に塗り固めて、領主に復讐する話は元ネタがあるのでしょうか?

・備考

ビニールカバー剥がし痕あり。カバー背表紙、上部破れ。糸綴じあり。後の遊び紙に貸出票の貼り付けあり。

2018年12月28日 ページ作成・執筆