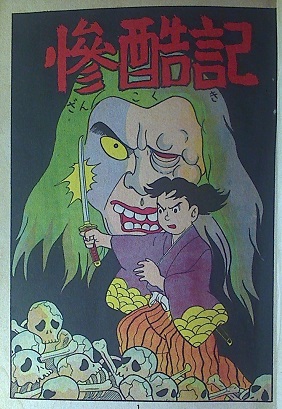

司孝平「惨酷記」(1962年7月7日発行/170円)

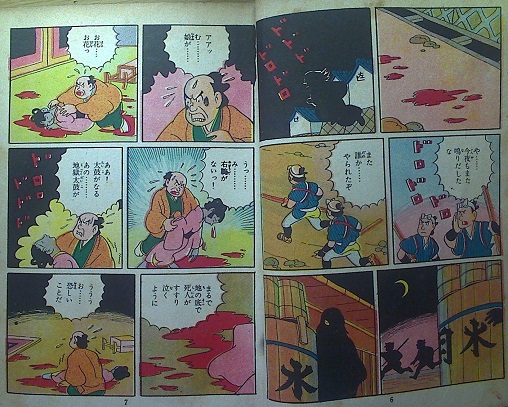

「江戸で、毎夜、起きる怪事件。

それは、どこからともなく地獄太鼓が鳴り響くと、十一歳の娘が右腕を何者かによって喰い切られて、殺されるというものであった。

一刀流の使い手、車道之助は、江戸南町奉行所に新しく赴任した大岡越前に協力して、真犯人を探す。

娘達を殺していたのは、片目の怪人であり、また、妖気の漂う怪僧も胡散臭い。

しかし、犯人の正体や居場所がさっぱりわからず、犠牲者は増えるばかり。

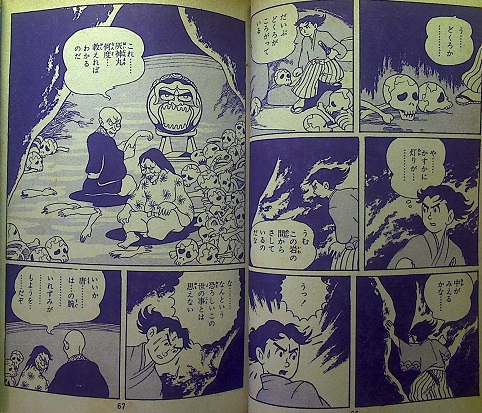

ある夜、道之助は怪僧を見かけ、その後をつける。

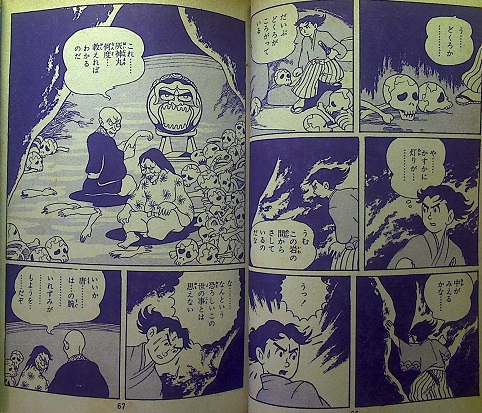

僧の向かった先は貝雲寺という荒寺で、その納骨堂の地下には、人骨が大量に転がる中に、怪僧と例の怪人がいた。

怪僧は奇妙な太鼓で怪人を操り、刺青のある右手を探しているようであるが…。

そして、道之助の妹、ゆみの右腕には小さい頃から謎の刺青があった。

怪僧と怪人の正体と、彼らの目的とは…?」

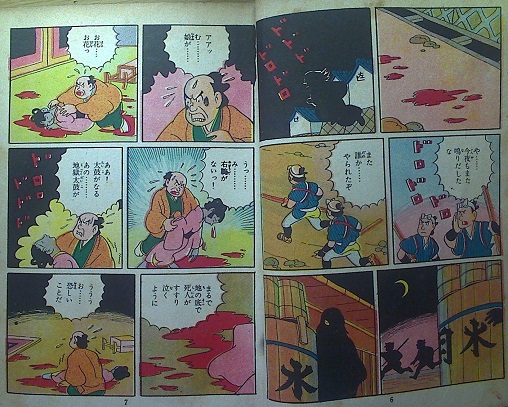

目付きの面妖な表紙が目を引きますが、画像を見たらわかる通り、中の絵は素朴そのものです。

でも、タイトルが「惨酷記」とあれば、ただで済むワケがありません。

グロ・残酷描写が大々的にフィーチャーされているのです。

あくまで個人的な感想なのですが、当時の太平洋文庫の怪奇マンガの中では、かなりのテンションの高さではないか?と思ってます。

また、ストーリー的には若干、強引な部分があるものの、全編に渡って、怪奇ムードを維持し続けているところも好感が持てます。

ただ一つ、難点なのが、ストーリーの腰を折りまくって、挿入される「休憩室」。

この「休憩室」では「ねずみとりのコツ」「おしるこを食べるコツ」「しゃっくりをとめるコツ」等々を解説しておりまして、わざわざ教えていただけるのはありがたいとは思いますが、読者としては、さっさと続きを読ませてくれよ〜!!って感じなのではないでしょうか。

まあ、作者のサービス精神の発露と好意的に解釈しておきましょう。

・備考

カバー貼り付け。糸綴じあり。読み癖あり。前後の見開きのノド、補強。後ろの遊び紙、痛み、また、貸出票の剥がし痕と貸本店の貼り紙あり。

2018年5月20日 ページ作成・執筆